Auf meiner Tour durch die Stadtteile in Bremen berichte ich diesmal von Findorff. Zu Findorff sind im Internet sehr viele Informationen zu finden. Auf meiner Tour durch den Stadtteil ist mir sowohl bereits Bekanntes für eine nähere Betrachtung neu aufgefallen als auch bis dahin weitgehend Unbemerktes.

Da ich viele Jahre in Findorff gearbeitet habe, führte mich mein Weg morgens und nachmittags durch den Bürgerpark dorthin. Ich starte meine Radtour daher am Torfhafen. Von dort führt der Torfkanal am Rande des Bürgerparks bis ins Teufelsmoor. Die Bauzeit des Kanals, der die Stadtbevölkerung aus dem Teufelsmoor mit Brennmaterial versorgte, erstreckte sich ab 1817 über fast 10 Jahre. Noch heute können Fahrten auf den historisch nachgebauten Torfkähnen gebucht werden. Neben Gruppenfahrten gibt es an bestimmten Tagen auch Einzelticket-Touren, zum Beispiel die ein Mal im Monat am Sonntag stattfindende Tour „Tine ut’n Moor erzählt“. Eine Frau in Torfbauerntracht erzählt Geschichten aus dem Teufelsmoor und dem Leben der Torfbauern.

Die Saison startet in diesem Jahr am Ostersamstag, 30.04.2024.

Torfkähne Bremen – Torfkahnfahrten inklusiv und barrierefrei (torfkaehne-bremen.de)

Die Verbindung zu den Mooren ist auch prägend für den Namen des Stadtteils. Jürgen Christian Findorff hat bei der Trockenlegung und Besiedlung der Moore zwischen Wümme und Hamme ab 1751 maßgeblich mitgearbeitet. Der so bekannt gewordene Moorkolonisator, dem die Bevölkerung für seinen Einsatz sehr zugetan war, wurde zum Namensgeber des Stadtteils.

Weiter geht es am Weidedamm. Jahrelang bin ich am Rodiek-Haus einfach vorbeigefahren. Der dunkle Bau sticht durch seine Bauweise in der Häuserreihe hervor. Ich nehme mir Zeit und lese die Erklärung auf einer am Haus angebrachten Tafel. Friedrich Rodiek, 1871 geboren, war ein Bremer Bauunternehmer. Das Haus am Weidedamm baute er sich als privates Wohnhaus. Er war maßgeblich am Aufbau des „alten Weidedammviertels“ beteiligt und hat an bekannten Bauwerken wie dem Polizeihaus am Wall, dem Postamt 5, dem Überseemuseum und vielen mehr mitgewirkt.

„Im Dritten Reich wurde Rodiek die Leitung seines Betriebes untersagt, da er den „Freimaurern“ angehörte. Seine Söhne leiteten das Unternehmen weiter.“ ist auf der Gedenktafel zu lesen.

An anderer Stelle finde ich den Hinweis, dass die Stadt Bremen 1944 an die SS herangetreten ist, ein Lager für jüdische Häftlinge in Uphusen zu bauen. „Das Lager bestand aus einer Baracke auf dem Gelände der Firma Rodiek. Am 7. Februar 1945 wurden etwa 100 ungarische Jüdinnen nach Uphusen verlegt. Dort wurden die Frauen hauptsächlich zur Zwangsarbeit in der Betonherstellung herangezogen“

Bremen zur Zeit des Nationalsozialismus – Wikipedia

Weiter die Straße hinunter komme ich an meiner früheren Arbeitsstelle vorbei. Das Landesinstitut für Schule ist als nachgeordnete Dienststelle der Senatorin für Kinder und Bildung für die Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften sowie für die Qualitätsentwicklung an Schulen zuständig. Ehemals beherbergte das Gebäude die Fachschule für Sozialberufe (von 1964 – 1987), die im Laufe der Zeit zur Sozialakademie und später zur Gesamtschule für Sozialpädagogik und Sozialökonomie wurde.

Wer sich einen Eindruck vom damaligen Schulbetrieb machen möchte, kann in der Cafete eine Ausstellung von Fotos aus den Anfängen der Fachschule besichtigen. Die Cafete ist für externe Besucher:innen offen – soweit nicht gerade ein Ansturm von Seminarteilnehmenden den Eingang füllt.

Genossenschaftswohnungen im Stadtteil

Findorff ist neben den vielen Einfamilienhäusern auch geprägt von einer Reihe von Genossenschaftssiedlungen. In Bremen gibt es mehrere Baugenossenschaften, die Genossenschaftswohnungen bewirtschaften und vermieten. Das Grundprinzip dieser Baugenossenschaften war und ist es, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und durch eine Beteiligung die Verbindlichkeit der Mietenden zu erhöhen. In Genossenschaftswohnungen ist der Wohnungswechsel bedeutend geringer. Im Zuge der Notwendigkeit für die nächsten Jahre bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, ist das Prinzip des genossenschaftlichen Wohnraums neu aufgeblüht und so hat 2020 der Senat ein Programm zur Förderung von Baugenossenschaften beschlossen.

Ich fahre in der Anne-Frank Straße an den Genossenschaftswohnungen der ESPABAU, der ältesten Baugenossenschaft in Bremen, vorbei. Schon öfter bin ich an zwei Wandbildern vorbeigefahren, die den Blick auf sich ziehen. Heute nehme ich mir Zeit die Wandbilder etwas genauer zu betrachten. Die eine Gebielwand zeigt das bewegte Treiben auf dem Findorff-Markt. Zwischen den Verkaufsständen spielen Kinder, flanieren Menschen allein und zu zweit, trinken Kaffee und machen Musik. Die ESPABAU versucht damit, nach eigenen Angaben, „etwas von dem heiteren Findorffer Original wieder zu geben“. Die andere Seite zeigt eine Hausinnenansicht im Stile eines Wimmelbildes. Insgesamt sollen 10 kleine Schweinchen versteckt sein. Für die Gestaltung der Giebelwänder beauftragte die ESPABAU die Bremer Graffiti Agentur C-Airbrush und EarlyBird Designs.

Von dort geht es weiter zur Ecke Hemmstraße/Fürther Straße, wo in der Weihnachtszeit ein kleiner gemütlicher Weihnachtsmarkt, das Findorffer Winterdorf, zum Verweilen einlädt. Nachbarschaft zu pflegen und Begegnungen zu schaffen kommt in Findorff eine hohe Bedeutung zu, wovon auch die vielen Initiativen sei es von Geschäftsleuten oder Kunstschaffenden zeugen.

Auf dem Platz steht, von vielen bewundert, die historische Jan-Reiners-Lok als Denkmal für den Initiator der einstigen Kleinbahn-Verbindung zwischen Bremen und Tarmstedt Johann Reiners. Seit der Inbetriebnahme im Oktober 1900 benutzten insbesondere Ausflugsgästen die Kleinbahn rege. Zunehmender Automobilverkehr und der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs führten dazu, dass sich der Betrieb der Kleinbahn wirtschaftlich nicht mehr lohnte. Sie wurde – trotz Bedauerns der Bevölkerung – 1954 eingestellt. Auf der ehemaligen Trasse entstand der Jan-Reiners-Radwanderweg.

Kleinbahn Bremen–Tarmstedt – Wikipedia

Künstlerisch verarbeitet zeugt ein Stapel Schienen, die wie Mikado-Stäbe übereinander liegen, dass die Kleinbahn auf den „Schrotthaufen der Geschichte“ geworfen wurde.

Weiter in Richtung Kleingärten stoße ich noch auf Skulpturen, die in der Bildhauerwerkstatt der JVA Bremen – Oslebshausen entstanden sind. Das Projekt wurde 1978 initiiert, um jugendlichen und erwachsenen Strafgefangenen gemeinsam mit Kunstschaffenden die Möglichkeit zu geben, einer kreativen Arbeit nachzugehen.

Foto: Szenen auf dem Bahnhof, Olaf Kruschke, 1993, Matthias Junghans, 1994, Torsten Helm 1994, Bildhauerwerkstatt: JVA-Oslebshausen

Mein Weg führt mich anschließend zum Findorffer Wochenmarkt. Dienstags und donnerstags treffen sich die Findorffer:innen nach dem Einkauf auf einen Latte oder Espresso oder zum Mittagssnack an einem der Stände. Samstags kommen zusätzliche Marktstände hinzu, so dass es auch schon mal zu dichtem Gedränge kommen kann. Der Findorffer Wochenmarkt gehört zu den größten Märkten in Bremen. Gleich neben dem Markt beherbergen die beiden Bunker B35 und B36 inzwischen unterschiedlich große Übungsräume für Musikbegeisterte. Alle Räume sind derzeit fest vermietet.

Zum Schluss schaue ich mir noch mal die Wandbemalung des Bunkers in der Admiralstraße an. Am Ende der Admiralstraße in Findorff wurde 1933 in den ehemaligen Lloyd-Hallen das erste Bremer Konzentrationslager, das KZ Mißler, eingerichtet. Daran erinnert ein Wandbild am Bunker Admiralstraße. Die Wandmalerei besteht aus Einzelbildern vom Widerstand und der Unterdrückung. Den Rahmen bilden an drei Seiten die Namen von Bremer Männern und Frauen, die aus unterschiedlichen politischen und religiösen Überzeugungen heraus Widerstand leisteten oder die von den Nationalsozialisten verfolgt wurden.

Stolpersteine

In der Admiralstraße vor dem Haus Nummer 23 übersehe ich fast die 14 Stolpersteine, die ebenfalls die Erinnerung an die NS-Zeit in Bremen wachhalten.

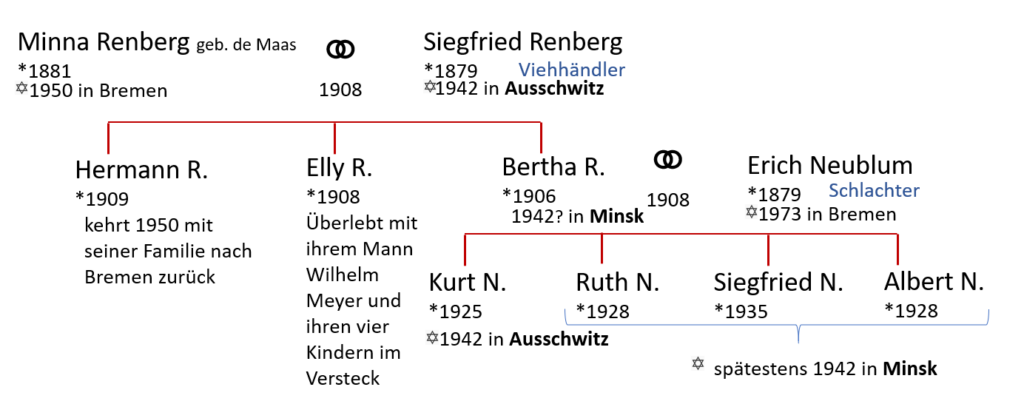

Zuhause lese ich – beispielhaft – die Geschichte der Familie Renberg/Neublum nach. Minna und Siegfried Renberg hatten drei Kinder, Hermann, Elly und Bertha. Im ersten Weltkrieg wurde Siegfried Renberg eingezogen und erhielt noch 1934 für seine Verdienste das „Ehrenkreuz für Frontkämpfer“. 1938 wurde er verhaftet und ins KZ Sachsenhausen gebracht. 1940 gelang ihm mit seiner Frau Minna die Flucht nach Belgien, von wo er aber 1942 nach Ausschwitz deportiert und ermordet wurde.

Minna Renberg überlebte versteckt in einer Kartoffelgrube und kehrte 1945 nach Bremen zurück.

Bertha Renberg heiratete 1908 Erich Neublum. Aus der Ehe gingen die Kinder Kurt, Ruth, Siegfried und Albert hervor. Bertha, Ruth, Siegfried und Albert kamen im Ghetto Minsk ums Leben. Kurt, der mit der Großmutter nach Belgien geflohen war, wurde wie sein Großvater nach Ausschwitz deportiert und ermordet.

Elly Renberg ging eine „Mischehe“ mit Wilhelm Meyer ein. Dieser weigerte sich, sich von seiner Frau scheiden zu lassen. So musste sich die Familie mit den vier Kindern bis zum Ende des Krieges versteckt halten.

Hermann Renberg war 1938 mit seinem Schwager Erich Neublum auf Druck der Gestapo nach Südamerika ausgewandert, von wo Erich Neublum versucht hat, seine Familie nachzuholen. Als dies endlich möglich gewesen wäre, lebten seine Frau und Kinder nicht mehr.

Hermann Renberg und Erich Neublum kehrten in den 50er Jahren nach Bremen zurück.

https://stolpersteine-bremen.de/

Vorbei am Kulturzentrum Schlachthof und den Messehallen radle ich zurück nach Hause.

Für diejenigen, die jetzt neugierig geworden sind bieten die bremenlotsen zwischen Torfhafen und Eisenbahn, eine Führung durch Findorff an. Der nächste Termin findet am 19.05.2024 statt. Treffpunkt ist um 11:30 Uhr vor dem Kulturzentrum Schlachthof. Das Ticket für Erwachsene kostet 9 Euro, Jugendliche von 12 – 17 Jahren 4,50 Euro, Kinder unter 12 Jahren sind in Begleitung eines Erwachsenen kostenfrei.

Führung durch Findorff – Bremens Tor ins Moor – Bremenlotsen (bremen-lotsen.de)

Wer mehr über die Geschichte Findorffs wissen möchte, kann sich in den Artikeln des Weser-Kuriers umschauen: